La esclavitud en Colombia: yugo y libertad

Testimonios Documentales 1557-1852

La esclavitud ha sido una oprobiosa práctica, presente en muchos pueblos a lo largo de los siglos. En el territorio de lo que hoy es Colombia, algunas culturas indígenas hacían uso de ella, especialmente en condiciones de guerra, con quienes capturaban como prisioneros. En territorio que sería a partir del siglo XVI parte de la Provincia de Popayán, al sur, en los confines septentrionales del Imperio Inca, se daba el caso de estos esclavos de guerra o de conquista a quienes se llamaba “Yanaconas”. El cronista Antonio de Herrera, hablando de Atahualpa, dice “…Estavan sirviendo a los Christianos muchos Yanaconas, hombres por linage obligados a perpetua servidumbre y cautiverio, que en su vestido, tratamiento y servicio eran diferenciados de los hombres libres…” (Herrera, Antonio de: “Historia General de las Indias Occidentales”, Década V, Libro III. Pág. 47). Del Perú y Ecuador Sebastián de Belalcázar y sus subalternos hicieron ingresar a Colombia un buen número de indígenas Yanaconas. Por esta razón aparecen en nuestra geografía algunos nombres de origen quechua contemporáneos o posteriores a la Conquista, que presumiblemente se los debemos a estos indígenas, quienes algunas veces se asentaron en caseríos, escapados de sus opresores, o bien fueron reducidos por ellos en población.

Tenemos que por lo general, cuando se habla de “Yanaconas”, “Anaconas” o “Mitimaes”, se hace referencia a aquellos indígenas de origen incaico y con ese carácter ya tradicional de servidumbre. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en algunos casos los españoles llamaron YANACONA –por extensión- a cualquier indígena y de cualquier tribu a quien reducían por la fuerza al servicio. En México a estos indígenas de servicio se les llamó “Naborías”.

Justamente a propósito de esta costumbre, una Provisión del Rey en el año de 1541 dispone “…Por quanto nos somos informados que los Caciques y principales de la provincia del Perú, tenían de costumbre de hazer y tomar por esclavos que ni caciques ni principales puedan hacer a los indios esclavos: Por la qual mandamos y defendemos firmemente que agora, ni de aquí adelante ninguno de los dichos Caciques, ni principales, ni otro Indio alguno puedan hazer, ni hagan esclavos Indios algunos, ni los vender ni rescatar a persona alguna, y si alguno hixieren por la presente los damos por libres, para que hagan de sí lo que quisieren y por bien tuvieren, sin que por persona alguna les sea puesto embargo ni impedimento alguno, por quanto siendo como son nuestros súbditos y vasallos, son obligados en esto a guardar y vivir por las leyes destos nuestros Reynos: y mandamos al Nuestro governador de la dicha provincia, y a otras qualesquier nuestras justicias della que tengan especial cuydado del cumplimiento y execución de lo en esta nuestra carta contenido, e si alguna o algunas personas no la guardaren y cumplieren, executen las dichas penas en sus personas y bienes que para ello les damos poder cumplido. Y porque lo suso dicho sea público y notorio a todos, y ninguno dello pueda pretender ignorancia, mandamos que esta nuestra carta sea pregonada en la ciudad de los Reyes, y en las otras ciudades villas y lugares de la dicha provincia por pregonero y ante escrivano público. Dada en la villa de Fuensalida, a veinte y seis días del mes de Otubre, de mil y quinientos y quarenta y un años…”

Desde los primeros días de la ocupación europea en territorio americano se dio el mercadeo de aborígenes, lo que dio lugar a diversas disposiciones protectoras de los indígenas por parte de la Corona española, las cuales sin embargo en un principio no fueron lo suficientemente atendidas.

Por otra parte, los esclavos negros traídos de África fueron introducidos al territorio colombiano desde los primeros años del ingreso de los europeos. Su comercialización y distribución se efectuó a través de cierto contrato denominado “asiento”, formalizado entre la Corona española y un contratista o asentista. La extracción de los esclavos del seno de distintas tribus africanas generalizó la terminología con la cual eran distinguidos: “mandinga”, “carabalí”, “mondongo”. Tales denominaciones fueron utilizadas por extensión también en los apellidos impuestos luego a los esclavos. Asimismo, la denominación utilizada hacía referencia a otros aspectos de comportamiento y condición, como es el caso del “bozal”, aquel esclavo recién extraído de su lugar de origen y que aún no hablaba español, mientras que otro que llevara más de un año en condición de esclavo o bien ya hablara el español, era denominado “ladino”. De la misma forma, se hacía distinción entre novatos y experimentados, al denominar a los segundos, “muleques”, cuando tenían de siete a diez años; “bozalón” era la denominación para aquel “primíparo” considerado torpe y poco diestro. El “cimarrón” era aquel esclavo rebelde que se huía al campo habituándose a una vida montaraz. Por otro lado, el denominado “pieza” ó “pieza de las Indias” era aquel que se encontrara en una edad entre los 18 y los 35 años.

El valor que se pagaba por los esclavos dependía de su edad, salud y condiciones físicas para el trabajo. Podemos encontrar que a comienzos del siglo XVIII bien se podía pagar entre 150 y 250 pesos por un esclavo entre 16 y 18 años. Un buen referente para comprender que era éste un alto valor para entonces, es el hecho de que una “casa de tapia y teja baja con una tienda” se vendía en Santafé en 900 pesos.

El “palmeo” era el procedimiento utilizado para determinar el valor del esclavo. Consistía usualmente en medirle con un listón de mensura en los que se encontraban señalados los palmos, los cuales eran descontados en la medida en que se identificara alguna enfermedad: falta de dientes, manchas; luego se procedía a marcarles en la piel con un hierro calentado al fuego al rojo vivo –la marquilla-, tal y como se hace con el ganado vacuno, usualmente en el pecho (con la “R” de la Corona Real) y en la espalda con las iniciales del comprador. Se sabe de algunos, sin embargo, que lo hicieron en el rostro del infortunado.

El papel de los esclavos en el Nuevo Reino de Granada, como en otros países, no sólo se redujo al duro trabajo en las minas o en las plantaciones. Su desempeñó se dio igualmente en diversas labores domésticas, artesanales, en el transporte, en el surgimiento de pueblos, en las filas libertadoras. Su protagonismo radicó en la perpetuación a la vida americana en la múltiple combinación de sangres con el blanco, con el indio, con los mestizos y con las infinitas variedades resultantes, que generaron variada gama de afrolatinos que han ayudado por varios siglos a construir una nación.

A pesar de que nunca se ha podido establecer con exactitud el número de esclavos negros introducidos a la Nueva Granada durante más de tres siglos, es seguro que no fue inferior a 250.000 individuos. El padre Claver afirmó que por su pila bautismal habrían pasado más de 300.000 esclavos negros.

A pesar de que algunos grupos de esclavos intentaron rebelarse a sus amos en varias ocasiones desde el mismo siglo XVI, y que en distintas épocas se trató el tema de la liberación de los esclavos, en Colombia solamente hasta comienzos del siglo XIX se comenzó a hablar seriamente sobre la abolición. Hacia 1814 se inspiró en Antioquia la Ley de Libertad de Vientres, que dispuso que, a partir de su sanción, los hijos de esclavo naciesen libres. Sin embargo, fue efímero su propósito, pues en 1816 Antioquia es ocupada de nuevo por el ejército español.

Visita exposición Negros y Esclavos

Hacia 1819, el Libertador Simón Bolívar, al instalar el Congreso de Angostura manifiesta su deseo de la libertad absoluta de los esclavos.

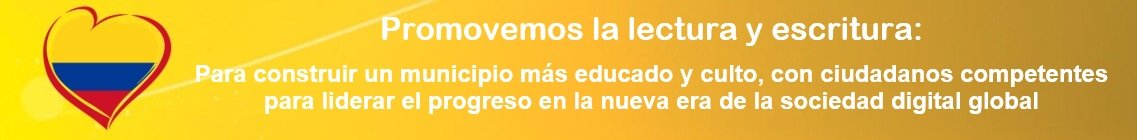

Se suceden desde entonces diversas manifestaciones legislativas que pretenden abolir la esclavitud, como son el Decreto del 22 de Enero de 1820, la Ley de 21 de Julio de 1821 sobre libertad de partos, manumisión y abolición del tráfico de esclavos; el Decreto del 27 de Junio de 1828 que dicta reglas para las Juntas de Manumisión; el Decreto de 27 de Julio de 1839 sobre ejecución de los artículos 1º y 4º de la Ley de 1821; el Decreto de 12 de abril de 1842 que dispuso la formación de un censo de esclavos; la Ley del 29 de mayo de 1842 adicional a la de manumisión, Decreto de Julio 30 de 1842 en ejecución de la Ley del 21 de mayo. Todo este proceso desencadena finalmente en la Ley del 21 de Mayo del año de 1851, sancionada por el presidente José Hilario López, declarando libres a todos los esclavos que existieran en el territorio de la República. Establece que las Juntas de Manumisión creadas en los diferentes cantones expidan certificados de presentación, avalúo y libertad de cada esclavo, con el fin de que pudieran los antiguos amos cambiarlos por unos vales de manumisión, cuyo valor iría reconociendo paulatinamente el Estado. La aplicación de la Ley, como lo dispone su artículo primero, se daría a partir del 1º de Enero de 1852, cuando los esclavos “…gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan a los demás granadinos”.

El Archivo General de la Nación quiere dar a conocer, por este medio virtual, algunos testimonios documentales referidos al triste episodio de la trata de esclavos en Colombia y al posterior proceso de manumisión o liberación de los mismos, iniciando la segunda mitad del siglo XIX.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION – Colombia Bogotá, Octubre de 2020

A continuación usted podrá encontrar una galería de imágenes con su respectiva descripción, y realizar un recorrido entre los años 1500 y 1800.

Fuente:

Archivo General de la Nación. La esclavitud en Colombia: yugo y libertad

Te recomendamos leer:

LEY 2* DE 1851. LEY DE LIBERTAD DE ESCLAVOS EN COLOMBIA. JOSÉ HILARIO LÓPEZ VALDÉS