El cambio climático amenaza a la humanidad a escala global, y en vez de tomar medidas de prevención y corrección, los gobiernos del mundo aceleran la catástrofe: las principales economías, las que más consumen recursos naturales y contaminan, no firman los acuerdos internacionales contra el cambio climático, y el pulmón del mundo arde masivamente como nunca antes, producto de las quemas para la ganadería y la agricultura extensiva, la deforestación y la minería ilegal. En un cuadro apocalíptico, la humanidad marcha aceleradamente a su autoexterminio, llevándose en su caída a todas las formas de vida sobre la tierra.

En los últimos años se han incrementado aceleradamente los incendios en la amazonia, que emiten ingentes cantidades de contaminantes atomosféricos, y reducen las áreas productoras de oxígeno del planeta, y paralelamente, aceleran el etnocidio, el exterminio de las comunidades indígenas originarias del amazonas, ante la inoperancia, y en muchos caos alentado por los gobiernos de los países amazónicos ; Brasil, Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador.

Pero este etnocidio no es nuevo. Hace un siglo Colombia permitió uno de las mayores actos criminales en su historia: la explotación del caucho realizada por la Casa Arana, una empresa criminal a la que se atribuye la esclavitud y el genocidio de más de 100.000 indígenas en la selva amazónica colombiana. Este crimen de lesa humanidad fue documentado por Roger Casement, quien se desempeñaba como cónsul inglés en Río de Janeiro cuando su gobierno, el 21 julio de 1910, le encomendó investigar las denuncias contra la empresa The Peruvian Amazon Co. (PAC). En el Informe sobre Putumayo publicado oficialmente por la Cámara de los Comunes de Inglaterra (Blue Book on Putumayo), Roger Casement da a conocer los crímenes de lesa humanidad cometidos durante cuatro décadas en la zona cauchera al norte del río Putumayo por parte de la sociedad británica Peruvian Amazon Rubber Company, portada imperio comercial conocido como Casa Arana y encabezado por el cauchero y político peruano Julio César Arana del Águila.

La Peruvian tenía sede en Londres, capital mundial del comercio, y recibía aportes brasileños y británicos. Interconectaba ríos, canales y ‘varadores’ para cuadrillar cerca de 600 millones de hectáreas del actual Amazonas e instaló más de 40 campamentos de recolección cauchera. Con el brutal concurso de 200 capataces antillanos apodados ‘racionales’, empleó el terror contra los indios esclavizados (más de 30.000 según Rivera) para que implementaran el “sistema”.

Los mayores de la líder uitoto Fany Kuiru Castro, a quien se debe en buena parte la reconstrucción de esta cruenta memoria histórica y cuyos antepasados fueron victimizados por la Casa Arana, recuerdan la masacre de 300 indígenas, quemados vivos en su maloca por la sospecha de haber “embrujado” a un socio de Arana.

Mientras explotaba al indio amazónico, la Casa Arana marchitaba su población mediante tortura y muerte, y esclavizaba laboral y sexualmente a la mujer indígena para ‘racionales’ y blancos. Los niños se convirtieron en esclavos domésticos en toda la Amazonía.

El último crimen de lesa humanidad de Arana ocurrió en plena guerra contra Colombia, en abril–mayo de 1933, cuando ya sabía que perdería los vastos territorios que ocupaba: desplazó masivamente hacia Perú y Brasil a casi toda la población indígena sobreviviente.

Aquella siempre fue una ocupación de hecho, como lo reconoció públicamente el gerente de la Peruvian en 1913. Ello no le impidió a Arana solicitar y recibir del Perú, en 1921, la propiedad de 577.400 hectáreas al norte de Putumayo y valerse de este título para reclamar compensación tras el conflicto binacional.

Increíblemente, Colombia aceptó el reclamo y fijó la indemnización en 200 mil dólares, cuyo saldo es pagado en 1969, un cuarto de siglo después de entrar en vigor la figura de crimen contra la humanidad mediante la Carta de Londres (1945).

Este pago, a todas luces ilegal porque desconoce el derecho de las víctimas, no obstante tipifica el leguleyismo colombiano: la titulación de Arana antecede a la firma (1922) y puesta en vigor (1927) del Tratado Lozano–Solamón que afirma la soberanía colombiana al norte del Putumayo.

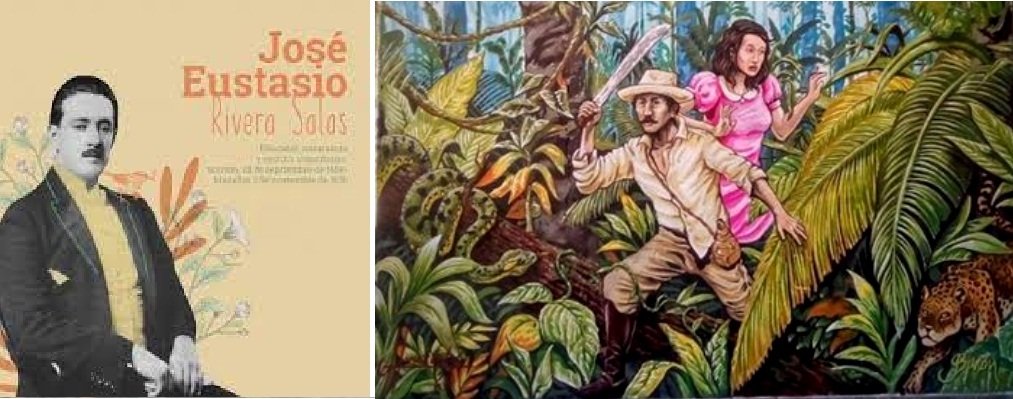

Este genocidio también fue denunciado en 1924 en La vorágine, la obra más importante del escritor huilense José Eustasio Rivera, que constituye una de las novelas más representativas de la literatura colombiana, y un ícono del modernismo hispanoamericano, que rompe con el costumbrismo y el romanticismo imperantes en el país durante más de un siglo. La vorágine también es considerada como la primera novela de denuncia social en la literatura colombiana mezclando la ficción y la realidad.

En su trama, La Vorágine narra las peripecias del poeta Arturo Cova y su amante Alicia, historia de pasión y venganza enmarcada en los llanos y la selva amazónica, a donde los dos amantes huyen, y expone, a lo largo de su trama, las duras condiciones de vida de los colonos e indígenas esclavizados durante la fiebre del caucho. Además el final es abierto o inconcluso, porque no se sabe exactamente lo que pasó con los personajes (“Se los tragó la selva”).

En cuanto al estilo, es especialmente notable la descripción de los escenarios (primordialmente la selva) y situaciones, que se muestran en medio de una prosa con permanente musicalidad y abismante detalle, generando gran impacto en las escenas de violencia o desesperación que atraviesan los protagonistas. Otro aspecto innovador en Rivera fue la superación del argumento con un solo plano narrativo. De este modo, la narración se ve fragmentada por diversas “historias” como las de Fidel Franco, Clemente Silva o Helí Mesa.

La influencia de La Vorágine se puede observar en obras posteriores como Canaima de Rómulo Gallegos y Calunga del brasileño Jorge de Lima.

El uruguayo Horacio Quiroga, otro gran escritor de la selva y la frontera, la consideraba “el libro más trascendental que se ha publicado en el continente” y califica a Rivera como “el poeta de la selva”.

De ella dice Cedomil Goic en su Historia de la novela hispanoamericana que “es una de las más notables -si no la más notable- de las novelas modernas hispanoamericanas y, desde luego, la más brillante y original de las novelas del período” que explora “las posibilidades de la novela naturalista” sin llegar a “la torsión grotesca y satírica”.

Y de ella añade Alejandro González Segura en la introducción a su edición de La Vorágine: “La Vorágine, novela con que se inicia el llamado ciclo de la violencia en la narrativa colombiana, se presenta, sin duda, como una de las más importantes de su país… hasta la llegada, varias décadas más tarde, del fenómeno narrativo que supuso la prolija obra de Gabriel García Márquez.”

La intención principal de la obra es plasmar una denuncia social de las condiciones de explotación y miseria a la que son sometidos los caucheros en los siringales, de forma impactante pero sin caer en moralismos ni juicios de culpabilidad. Asimismo, los escenarios y culturas descritas son la expresión, a través de una visión poética, del conocimiento que adquirió el autor al participar en la Comisión Demarcadora de Límites de Colombia con Brasil, Venezuela y Perú.

Teniendo en cuenta la importancia de La Vorágine en la literatura colombiana, y la vigencia de su denuncia social del genocidio de nuestras comunidades indígenas amazónicas, invitamos a nuestros usuarios a leer la obra, y los estudios que sobre ella se han realizado.

El autor de La Vorágine, José Eustasio Rivera Salas, nació en San Mateo-Rivera, Huila, el 19 de febrero de 1888 en el seno de una familia modesta, como uno de los once hijos de Eustasio Rivera y de Catalina Salas. Estudió en los colegios Santa Librada de Neiva y San Luis Gonzaga de Elías (Huila), y después gracias a una beca en la Escuela Normal Central de Bogotá. En 1909 se trasladó a vivir a Ibagué y trabajó como inspector escolar. En 1912 Rivera ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, alcanzando el grado de doctor en Derecho y Ciencias Políticas el 3 de marzo de 1917. Simultáneamente trabajó como empleado del Ministerio de Gobierno.

Después de la muerte de su padre, Rivera fue designado secretario abogado de la Comisión Limítrofe Colombo-Venezolana, y el 19 de septiembre de 1922 partió con esta Comisión en una expedición que lo lleva de nuevo a la selva fronteriza con su ciudad natal y a conocer las condiciones de los colonos y el abandono de la región por el Estado. El 18 de julio de 1923, Rivera envió desde Manaos al Ministerio de Relaciones Exteriores, sus denuncias sobre las injusticias y crímenes cometidos a los colombianos en las fronteras. El 12 de octubre regresó a Bogotá. Entre abril y mayo de 1924, luego de organizar una Junta Patriótica de Defensa Nacional en Neiva, se dedicó a escribir artículos de denuncia en la prensa nacional sin conseguir que sus advertencias y peticiones fueran atendidas.1

En 1925, Rivera es elegido miembro de la Comisión Investigadora de Relaciones Exteriores y de Colonización y publica entonces una serie de artículos en El Nuevo Tiempo de Bogotá, bajo el título “Falsos postulados nacionales”, en los que denunció todo tipo de irregularidades, especialmente en la contratación del oleoducto Cartagena-Barrancabermeja, que involucraban desde el presidente Pedro Nel Ospina hasta el ex ministro Esteban Jaramillo, provocando un gran escándalo.

A fines de abril de 1928 y después de representar a Colombia en el Congreso Internacional de Inmigración y Emigración de La Habana, llegó Rivera a Nueva York con un prestigio como poeta y novelista, político y diplomático. Sus intenciones eran hacer una nueva edición de La Vorágine y lograr su traducción al inglés, así como negociar los derechos de su adaptación al cine, sin resultados positivos a causa de sus exigencias nacionalistas.12

El 23 de noviembre de 1928, después de despedir en el aeropuerto al piloto Méndez Rey que viajaba a Colombia, Rivera cayó enfermo y, debido a la gravedad de su estado, días después, el 27 de noviembre, fue llevado al New York Policlinic Hospital en estado casi comatoso, con convulsiones y síntomas de hemiplejia. El 1º de diciembre falleció a las 12:50. De las causas de su muerte no hay certeza, pero se ha concluido que lo más probable es que haya padecido de malaria cerebral, adquirida durante sus días en la selva, toda vez que antes ya había sufrido varios episodios por esa causa.3

El cuerpo embalsamado de José Eustasio Rivera fue llevado de Nueva York a Colombia para ser enterrado el 9 de enero de 1929 en el Cementerio Central de Bogotá, tras un trayecto de 39 días en distintos medios de transporte y recibiendo en cada puerto y en cada pueblo por los que pasaba los homenajes que nunca recibió en vida.

Carrera literaria

Desde el colegio Rivera se distinguió por su talento como escritor, particularmente de poesía. Es autor de más de 168 poemas y sonetos de corte parnasiano, donde expresa su amor y admiración por la naturaleza, de los cuales los mejores hacen parte de su extensa Oda a España. Dicha obra obtuvo el segundo lugar en los Juegos Florales de Tunja en 1910, y fue publicada en periódico El Tropical de Ibagué en septiembre del mismo año. También fue elogiado por la Oda a san Mateo que escribió en honor del héroe de la independencia Antonio Ricaurte.

Mientras estudiaba en la universidad incursionó en la dramaturgia escribiendo el drama Juan Gil y otras piezas no acabadas o ahora perdidas. En 1921 se publicó el libro de sonetos Tierra de promisión (1921) con el que alcanzó cierta notoriedad.1

En 1922, radicado en Sogamoso, comenzó a escribir su novela La vorágine que continuó mientras trabajó en la Comisión Limítrofe Colombo-Venezolana. La novela fue publicada en 1924, en Bogotá, tras dos años de escritura y seis meses de revisiones. En 1926 apareció la segunda edición corregida de La vorágine, y Rivera empezó a escribir su segunda novela, La mancha negra, perdida años después en Nueva York.

Obras

- Tierra de promisión(1921), libro de cincuenta y cinco sonetos. Rivera combinó el soneto clásico de versos endecasílabo, con el de versos alejandrinos, típico de la poesía modernista. Con un buen recibimiento, en general, por parte de la crítica y los lectores del momento, el libro recogía algunos de los sonetos publicados por Rivera en distintos periódicos desde 1908, aproximadamente.8

- La vorágine(1924), de corte naturalista, es una de las más importantes no solo de la literatura colombiana sino de la literatura hispanoamericana, hasta el punto de ser considerada por muchos como la gran novela de la selva latinoamericana. Relata en primera persona la aventura de Arturo Cova quien huye de las convenciones sociales de la estrecha sociedad colombiana de principios del siglo XX. Esa huida lo lleva a los llanos orientales, extensa región de caudalosos ríos, donde se separa intempestivamente de Alicia, su compañera. La búsqueda de Alicia lo llevará a la selva de la amazonía colombiana donde Arturo será testigo de la penosa esclavitud de los trabajadores que extraen el caucho por parte de la casa peruana Arana. La selva, sus ritos ancestrales y sus alucinaciones, y la lucha incansable por sobrevivir en ella son los protagonistas de esta novela que narra además la tragedia social que padece Colombia. Se considera una novela moderna que quiebra el romanticismo y el costumbrismo que hasta ese momento habían dominado la novela colombiana, un libro descarnado sobre la verdadera selva, la vida de un hombre que deja todo en azares del destino. El manuscrito de esta obra es conservado actualmente por la Biblioteca Nacional de Colombia, en Bogotá.

Obras de José Eustasio Rivera publicadas en BiblioMunicipal

La vorágine

Tierra de promisión

Selección Poética – José Eustasio Rivera

Referencias

La Vorágine, Wikipedia

José Eustacio Rivesa, Wikipedia