MEMORIAS DE

FLORENTINO GONZÁLEZ

José Nazario Florentino González Vargas (Coromoro, 1805 – , Buenos Aires, 2 de enero de 1874) fue un constitucionalista, economista, político, periodista y catedrático colombiano.

Participó el 25 de septiembre de 1828, en Bogotá, en el atentado contra el general Simón Bolívar denominado Conspiración Septembrina. Al fracasar en el intento fue arrestado y luego condenado al exilio.

Su exilio no duró mucho: en 1831 regresó a Bogotá y nuevamente se vinculó a la vida política junto al general Francisco de Paula Santander, y lo nombraron secretario de la Convención Constituyente de los departamentos de Nueva Granada, en 1831.

Entre 1833 y 1839 González se desempeñó como profesor titular de derecho constitucional, ciencia administrativa y derecho internacional en la Universidad de Bogotá. Su acercamiento e interés por la economía se fortaleció en sus viajes y estadías en Europa donde realizó estudios en la materia.

En 1846, el presidente Tomás Cipriano de Mosquera lo designó secretario de Hacienda. Promovió las reformas encaminadas a eliminar todo tipo de trabas al comercio. Su idea de libertad de comercio fue controvertida por los artesanos de Bogotá.

A mediados del siglo xix la contienda entre librecambistas y proteccionistas fue más allá de los artículos de prensa. González no dio su brazo a torcer y fue víctima de un atentado, por parte de los artesanos, en 1853. En 1859 salió del país para nunca más retornar. Murió en Buenos Aires, Argentina, en enero de 1874, siendo sepultado en el Cementerio Central de Bogotá.4

En este documento se presenta la versión de González, como uno de los participantes en la conjuración del 25 de septiembre de 1828, artículo que fue publicado en el Neo-Granadino de Bogotá – 11 de febrero de 1853, números 236, 237, 238 y 239.

Conjuración del 25 de septiembre de 1828. – Sucesos consiguientes. – Caída de Bolívar – Restablecimiento del Gobierno Constitucional.

Disuelta la convención por la deserción de los veintiún diputados, los Representantes del pueblo, que habían permanecido fieles a su mandato, se reunieron presididos por el señor Joaquín Mosquera, y declararon en un acta, que se halla entre los documentos de la vida pública de Bolívar, el motivo que impedía la continuación de las sesiones.

Hecho esto, regresaron a sus domicilios; y se dijo entonces que un gran número de ellos, antes de emprender su marcha, había contraído el solemne comprometimiento de ir a promover en sus respectivas provincias una reacción contra Bolívar; supuesto que ya había desaparecido; toda esperanza de reconstituir el país y afianzar la libertad por los medios legales.

No sé con certidumbre que aquel comprometimiento hubiese existido de la manera solemne que se aseguró se había contraído; pero sí sé que cada uno de aquellos diputados, al regresar a su respectiva provincia, fue un apóstol de la libertad, y que todos estaban dispuestos a secundar una reacción contra Bolívar, y en favor de los principios liberales.

Ni era menos adversa al Dictador la opinión de los ciudadanos; y era seguro que al primer golpe que este sufriese, se declararía de la manera más explícita. Así lo daba a entender el pueblo con la timidez y desconfianza con que participaba de las fiestas en que los militares celebraban el vergonzoso triunfo que acababan de obtener.

La juventud; sobre todo, educada bajo el régimen constitucional, y nutrida con el amor a la libertad, daba muestras inequívocas de la impaciencia con que sufría el yugo que se le acababa de imponer.

Algunos republicanos reflexionábamos sobré todas estas circunstancias en el almacén del señor Wenceslao Zuláibar, el día y al tiempo mismo que, con grande aparato militar, se publicaba el decreto de arreglo provisorio, de que ya he hablado en el capítulo anterior.

Recordamos también todos los sucesos escandalosos que habían precedido a este acto que pretendía legalizar la usurpación, e indignados al considerar los medios criminales con que se había privado a Colombia del gobierno constitucional y de la libertad; y espantados con el porvenir que se nos esperaba bajo el mando de un Dictador sostenido solamente por una saldadesca inmoral y mercenaria, resolvimos acometer la empresa peligrosa de destruir la Dictadura y restablecer el gobierno constitucional.

Formóse, en consecuencia, en aquel mismo día, una junta revolucionaria secreta, y en la sesión que tuvo aquella misma noche, se decidió que la dirección de la revolución sé encargase a- una comisión de siete personas, que serían el núcleo de las afiliaciones sucesivas que debían hacerse de las personas que se comprometiesen a obrar, y el centro de donde partirían todas las órdenes para las operaciones. Fui nombrado miembro de esta comisión con los señores coronel Ramón N. Guerra, Mariano Escovar, Juan Nepomuceno Vargas, Wenceslao Zuláibar, Luis Vargas Tejada y doctor Juan Francisco Arganil.

El general Francisco de Paula Santander era vicepresidente constitucional de Colombia; y aunque Bolívar, por sí y ante sí, lo había declarado cesante, todos reconocíamos en él el depositario del poder legal, que se encargaría del gobierno de Colombia, si era destruido el régimen dictatorio.

Era, pues, nuestro objeto destruir este régimen, apoderándonos de las personas de Bolívar y sus ministros, venciendo la resistencia que podíamos encontrar en algunos cuerpos de la fuerza armada; y poner en seguida a la cabeza del gobierno al jefe constitucional de la Nación, quien dispondría de la suerte de los usurpadores.

Este fue el plan primitivo de la revolución acordado por la comisión directiva, y éste fue el plan que se puso en conocimiento del general Santander, para lo cual fui yo comisionado. Este plan se siguió invariablemente hasta la noche del 25 de septiembre, en que hubo que cambiarlo por las razones que a su tiempo expresará. La naturaleza de los preparativos que se hicieron para el movimiento, hará ver si ellos se acordaban con aquel plan.

Bolívar, para desembarazarse del general Santander, lo había nombrado ministro plenipotenciario cerca del gobierno de los Estados Unidos, y Santander estaba dispuesto a servirse de aquel nombramiento como de un medio de salir de un país, en el cual no se consideraba seguro, porque Bolívar vería siempre en él el centro de reunión de la inmensa mayoría fiel al gobierno constitucional y adversa al despotismo dictatorio.

Santander no pensaba que en los momentos mismos en que la Dictadura se proclamaba por sí en un decreto al frente de los pretorianos que la habían fundado, se intentase una reacción contra un poder que aparecía tan fuerte por el número de bayonetas de que podía disponer. Así, cuando yo puse en su conocimiento el plan de la comisión, sin desconocer la razón con que precedíamos a usar del derecho de insurrección contra un usurpador, que tan descaradamente había hollado todos los derechos del pueblo, y apropiádose de hecho el poder público, se admiró de la resolución de que nos mostrábamos animados los que habíamos acometido tan azarosa empresa. “Reconozco, me dijo, que ha llegado el caso en que una insurrección es tanto, o más justa, que en 1810. Entonces nos insurreccionamos, contra un gobierno establecido por siglos en el país, y reconocido por la aquiescencia de nuestros padres. Nos insurreccionamos porque ese gobierno ejercía actos escandalosos de opresión sobre el pueblo, y porque faltaban entre nosotros agentes que pudieran considerarse como legítimos representantes de él. El resultado favorable de una lucha sangrienta nos puso en posesión de nuestra soberanía, y usamos de ella para establecer un gobierno constitucional republicano. Por la astucia y la violencia se ha destruido ese gobierno, y de hecho se ha establecido uno despótico, por el mismo hombre a quien la Nación había encargado de afianzar ese gobierno constitucional y cooperar a que se perfeccionase. No es posible sancionar con nuestra aquiescencia los atentados que acaban de consumarse, y yo no podré desaprobar nunca los esfuerzos que se hagan para restablecer el gobierno que el pueblo de Colombia se dió y que el general Bolívar ha destruido. Sólo tengo que hacer a usted una objeción relativa a mi persona. Si una revolución tiene lugar hallándome yo en el país, y en la ciudad misma en que ella estalle, va a decirse que yo he promovido esta revolución, y que la he promovido por ambición personal, no por el noble deseo de restituir la libertad a mi patria. Yo ni quiero, Florentino, que nunca pueda sospecharse, ni decirse semejante cosa de mí. Déjenme ustedes alejarme del país, y dispongan de su suerte sin mi intervención, para que no haya ningún pretexto para contrariar sus esfuerzos”.

Manifesté al general Santander la imposibilidad en que nos pondría de restablecer el régimen constitucional, desde el momento en que él, que era el representante legal de ese régimen, se alejase del país. Permaneciendo él en Colombia, el gobierno constitucional aparecía en su persona en el momento en que fuese destruido el gobierno dictatorio. Alejándose, era necesario crear un gobierno provisorio, de hecho, que oponer al gobierno dictatorio, entre tanto que el pueblo lo legalizaba, por medio de sus representantes. La guerra civil sería la consecuencia, y el resultado de la lucha tal vez sería adverso a la causa de la libertad. Tomando las riendas, del gobierno, el vicepresidente constitucional de Colombia que no había dado ninguna muestra de aquiescencia a la usurpación, ni manchado su conducta con ningún acto de infidelidad a la Constitución que había jurado, el oponerse a sus órdenes y desobedecerías era un acto de rebelión. El derecho del pueblo luchaba entonces contra el hecho del usurpador, y la fuerza de éste no podría prevalecer contra la fuerza moral de aquél.

Yo hice al general Santander estas reflexiones y nada me contestó a ellas, seguramente porque no era posible contestarlas. No me dió ninguna respuesta decisiva acerca de su aquiescencia a tomar el mando; mas yo vi en su silencio la convicción íntima de que no podía dejar de hacerlo así; y mis compañeros pensaron lo mismo que yo, luego que les referí mi conversación con el general Santander.

Bien persuadidos de que el vicepresidente no dejaría de tomar el mando, si conseguíamos destruir el gobierno dictatorio, en la siguiente reunión de la junta directiva resolvimos poner en acción los medios de que podíamos disponer para lograr aquel resultado.

Era jefe del Estado Mayor del departamento de Cundinamarca el coronel Ramón N. Guerra, miembro de la junta directiva; y un batallón de artillería, que era uno de los cuerpos de la guarnición, era mandado por jefes y oficiales unidos conmigo en ideas políticas, y dispuestos a arriesgarlo todo para obtener el restablecimiento del régimen constitucional. El parque estaba a disposición y bajo la custodia de este cuerpo y contando con el cuerpo, teníamos no solamente la fuerza de éste, sino también los medios de armar y municionar a todos los que se comprometiesen a correr los trances de la lucha, si ella llegaba a ser necesaria, por alguna circunstancia casual; pues de otro modo era imposible, como se verá a medida que se vaya desarrollando nuestro plan de operaciones, cambiado repentinamente por necesidad en la noche en que estalló la revolución.

Hablé de nuestro designio al comandante de artillería Rudecindo Silva, y a algunos oficiales; y luego ofrecieron tener el cuerpo a nuestra disposición.

Teniendo en la junta directiva al jefe de Estado Mayor, poseíamos el medio para dar todas las órdenes necesarias en el momento decisivo, y con el batallón de artillería teníamos un cuerpo respetable que hiciese eficaces aquellas órdenes. El general Padilla y los oficiales a quienes se tenía presos en los cuarteles, por consecuencia de los acontecimientos de Cartagena, de que ya he hablado en el capítulo anterior, podían servirnos, desde luego, ganando algunos oficiales y sargentos de los cuerpos que los custodiaban, y después, poniéndose a la cabeza de estos mismos cuerpos y de los estudiantes y jóvenes de la capital, quienes estaban todos dispuestos a tomar las armas contra la Dictadura en el momento mismo en que hubiese una insurrección contra ella.

Preparándose con actividad todos estos medios de acción y a mediados de septiembre contábamos ya, además del cuerpo de artillería, con el comprometimiento expreso de varios oficiales y sargentos de los cuerpos de más confianza del Dictador. En el batallón Vargas, los capitanes Quinteros y Lizardi y algunos sargentos, estaban de acuerdo en poner el cuerpo a disposición del jefe que nosotros señalásemos. Este jefe debía ser el teniente coronel Tomás Herrera, quien se hallaba preso en el cuartel de Vargas con el capitán Rafael Mendoza, que debía ser su segundo en el mando del cuerpo.

En aquel mes se celebró el establecimiento del gobierno dictatorio con corridas de toros y otros regocijos públicos en la plaza de la Catedral. Preocupado el pueblo de los sucesos recientes, no se entregó a la alegría como otras veces; antes bien, dió muestras positivas de la aversión con que miraba a Bolívar. Promovió el intendente Herrán una procesión, en que los miembros de la municipalidad y algunos jefes militares debieran conducir el retrato de Bolívar alrededor de la plaza en una de las tardes de toros. Salió la procesión sin otro séquito que el de algunos concejales y militares; esperando los que la dirigían, que el pueblo correría en tropel a unirse a ella y saludar con sus vivas y aclamaciones, como en otro tiempo, al hombre a quien entonces veían, engañados, como la personificación de los principios que adoraba. Mas ya el pueblo, lejos de ver en Bolívar la personificación de los principios, veía en él el mayor enemigo de ellos, y no se vió a un solo ciudadano asociarse a aquella demostración, ni secundar los vivas que de cuando en cuando lanzaban los desairados figurantes que cargaban y rodeaban el retrato del Dictador. No recorrió la procesión los cuatro frentes de a plaza; porque avergonzado el Intendente y sus compañeros del papel que iban representando delante de un pueblo que se mofaba socarronamente del servilismo de aquellos hombres, regresaron a la municipalidad cuando hubieron andado solamente el espacio de unas cien varas. Yo presenciaba todo esto en una esquina; y me acuerdo que allí se me acercó el general José María Córdova, y me manifestó lo extraño que le parecía que nadie gritara un solo viva. Yo le dije: General, el pueblo tiene un catarro muy fuerte, y sólo tiene pulmones para toser.

Entre los regocijos públicos hubo varios bailes de máscaras, a los cuales asistió Bolívar desarmado y sin custodia. Si, como dijeron después sus partidarios, no hubiéramos tenido otro objeto que asesinarlo y apoderarnos del poder para dominar, aquella era una ocasión que no habrían perdido conjurados de esa clase. Mas no eran deseos de venganza, ni odios personales, ni la ambición del poder, lo que nos movía a correr los trances peligrosos de una insurrección, sino la esperanza de restablecer al pueblo en sus derechos, y restituir a nuestra patria el gobierno que ella se había dado y bajo el cual empezaban a desarrollarse los gérmenes de la prosperidad a que ella está llamada.

Estaba convenido y dispuesto por la junta directiva, que Bolívar y sus ministros debían ser aprehendidos, y puestos a disposición del jefe constitucional de la nación, para lo cual contábamos con todos los medios, si, como se nos había ofrecido, el jefe del Estado mayor ponía en nuestras manos el día señalado, los cuerpos de guardia, y mantenía en su casa los jefes de la fuerza armada con el pretexto de darles órdenes y concertar planes con ellos. Así estaba acordado con él; y así es que con la mayor confianza aguardábamos el 28 de septiembre, que era el día señalado para apoderarnos de Bolívar y sus ministros en un baile que debía dar el Encargado de negocios de Méjico, a que seríamos convidados muchos de los comprometidos, y al cual Bolívar asistiría sin falta. Sabíamos que entonces podría llevarse a cabo nuestro designio, sin ruido ni efusión de sangre; pues. poniéndonos en posesión de los cuarteles, y de todos los puestos militares, inclusa la guardia del palacio de gobierno, con órdenes expresas del jefe de Estado mayor, ninguna dificultad había para apoderarnos de Bolívar y sus ministros, pues aquél nunca andaba acompañado sino con uno o dos de sus ayudantes de campo, quienes, en ocasiones como aquella, ni aun llevaban armas.

Es una calumnia el cuento que se inventó después del 25 de septiembre, de que algunos enmascarados siguieron una noche a Bolívar al salir del baile de máscaras, hasta la esquina de su palacio con el objeto de asesinarlo. Zuláibar, Horment, Pedro Celestino Azuero y muchos otros de los principales comprometidos estábamos desarmados, y permanecimos en el baile hasta mucho tiempo después de que Bolívar había salido de él. Si algunas personas siguieron a Bolívar con la intención que se ha querido suponer, y de que nunca ha podido darse prueba alguna, jamás tuvo noticia de ello la junta directiva, ni ella dió orden alguna para que así se hiciese; ni podía darla, porque no tenía seguridad de que Bolívar asistiese al baile de máscaras. Si tal designio hubiera existido, también se hubieran dado las disposiciones oportunas para asegurar los cuarteles y los puestos militares, y las demás consiguientes a aquel hecho.

Solamente el 21 de septiembre se preparó un atentado contra la vida de Bolívar y esto sin conocimiento previo de la junta directiva.

El general Bolívar se había ido a pasear a Soacha a dos leguas y media de la capital, acompañado únicamente por el señor José Ignacio París y un ayudante de campo, quien no tenía otra arma que su espada. El teniente coronel Pedro Carujo habló a cuatro de los conjurados para que lo acompañasen a Soacha bien montados y armados, para ir a sacrificar al Dictador. Cuando ya los caballos estaban ensillados y las personas listas con sus armas, Canijo vaciló el tomar sobre sí solo la responsabilidad de un hecho tan grave, y se decidió a dar previo aviso al general Santander. Este general lo disuadió de semejante designio, llegando hasta amenazarlo con que daría parte a las autoridades si no le prometía sobre su palabra de honor que desistiría de llevarlo a cabo. El general, no contento con esto, me hizo llamar inmediatamente, y me avisó lo que pasaba, excitándome a que reuniese la junta directiva a fin de que diese las providencias necesarias para impedir semejante atentado. Yo reuní a tres o cuatro de los que pude encontrar, y sin pérdida de momentos buscamos a Canijo, y le manifestamos nuestra formal oposición a que llevase a cabo su designio; representándole, además, cuán impropio era que él se precipitase a obrar por sí solo, habiéndose comprometido con juramento a obedecer las órdenes de la junta directiva. Este hecho está comprobado en el proceso que se siguió contra el general Santander, y en el mismo consta que su conducta en aquel día se tuvo en cuenta para conmutar la sentencia de muerte que contra él se había pronunciado.

Se ve, pues, que ni en los bailes de máscaras, ni cuando Bolívar salía a pasear al campo desarmado y casi solo, se meditó por la Junta directiva hacer nada contra él; porque no era nuestro objeto la muerte violenta de aquel hombre, cuando, no sólo se desperdiciaron las ocasiones oportunas para ejecutar aquel hecho, sino que positivamente se impidió que se llevase a cabo por los individuos que, sin consentimiento de la junta, intentaron consumarlo.

Los partidos procuran siempre dar a los hechos de sus contrarios un colorido criminal, y los vencidos en las contiendas civiles son víctimas de las calumnias y de la saña de los vencedores. Vae victis. En esos desórdenes de la sociedad, que se llaman guerra civil? y de que siempre tienen la culpa los gobernantes, el vencido no encuentra jueces sino verdugos, ni puede esperar que de los labios de los testigos salga la verdad sino la calumnia. La venganza dicta los escritos, las declaraciones y los fallos; y basta que el que es objeto de ellos haya mostrado simpatía por la causa vencida, para que por la prensa, de palabra y en los juicios, se le estigmatice y denigre con todas las imputaciones que pueden hacer de él un objeto de horror. El poder triunfante acepta como prueba de celo las calumnias que se divulgan contra los vencidos, y honran con el nombre de la justicia los asesinatos que cometen los jueces. Los bolivianos confirmaron entre nosotros estas verdades, empeñándose en hacernos pasar en el mundo como una gavilla de asesinos dignos del odio y execración de las generaciones futuras. Ahí están los hechos hasta el 21 de septiembre, hechos constantes en documentos oficiales, y que pasaron a la vista de muchas personas que viven todavía. Examínense con imparcialidad; y dígase entonces, si era el deseo innoble de derramar la sangre de un guerrero ilustre el móvil de nuestras acciones, o era nuestro único objeto, nuestra noble y generosa resolución, librar a nuestra patria de la Dictadura militar que acababan de aclamar los nuevos pretorianos, y conquistar para el pueblo el poder que escandalosamente se le había usurpado.

Los planes mejor combinados abortan a veces por la indiscreción de los que los conocen, o porque, en el momento de la ejecución falta el valor necesario para ir hasta el fin a los que los dirigen o deben cumplirlos. Una y otra cosa concurrieron, el 25 de septiembre de 1828, a precipitar y frustrar una revolución combinada con prudencia y madurez, y que se habría cumplido sin un tiro de fusil, ni una gota de sangre, a pesar de la indiscreción que lo precipitó, si al jefe de Estado mayor no le hubiera faltado la resolución necesaria para obrar como estaba comprometido a hacerlo.

El secreto no se había guardado religiosamente entre todos los comprometidos, y puede decirse que en aquellos días lo que se pensaba hacer, no era ya el secreto de los conjurados, sino el secreto de la población de la ciudad de Bogotá. Mas tan general era la opinión contra la dictadura, y tan grande el entusiasmo por la libertad, que una sola delación, un solo aviso indirecto, no había advertido a los bolivianos de que su poder estaba minado de manera que de un momento a otro debía acabar.

Descansaban en la más tranquila confianza, persuadidos de que nadie en Colombia sería capaz de alzar la voz, ni tomar las armas contra el hombre que con su nombre había hecho temblar las huestes españolas, cuando este nombre significaba para el pueblo lo mismo que el de la República y la libertad: y que con su espada había conquistado la independencia, con el auxilio de todos los colombianos, cuando esta espada representaba para nosotros la fuerza y el poder del pueblo. No sospechaban siquiera, que ese nombre y esa espada, que eran objetos de adoración para la turba servil y alucinada que se prosternaba ante ellos, había perdido el poder mágico que tenía sobre los colombianos, desde que había dejado de significar la República, la libertad, la fuerza y el poder del pueblo, y sólo significaba la dictadura, y la fuerza y el poder de los nuevos Pretorianos que se habían arrogado el derecho de disponer de nuestra suerte. Creían que el pueblo, que había hecho tan heroicos sacrificios en la guerra de la independencia para fundar la República, estaba contento con una nacionalidad sin fruto y sin gloria, no estando acompañada de la libertad, y que resignado, aceptaba con gusto la servidumbre de la época colonial, solamente porque el poder que se la imponía no estaba en manos de los españoles, sino en mano del hombre que nos había sometido a ella aclamando hipócritamente los nombres, gratos al pueblo, de la República y la libertad.

Ignoraban, pues, que en el seno de esa sociedad que creían resignada y sometida, fermentaba la indignación contra la usurpación consumada, y que ella debía estallar de un día a otro de un modo terrible para ellos. Mas en la tarde del 25 de septiembre, el capitán Benedicto Triana, a quien el capitán Rafael Mendoza había dicho que estuviese preparado para un trance en que su cooperación se necesitaba en aquellos días, acalorado con el licor, se trabó de palabras con unos oficiales del batallón Vargas, y como aquéllos lo injuriasen, los amenazo diciéndoles que dentro de pocos días todos ellos tendrían el castigo merecido.

Denunciaron éstos a la autoridad militar lo que había pasado, y Triana fue reducido inmediatamente a prisión y sometido a una especie de tortura para inducirlo a que declarase lo que supiera acerca del plan del movimiento revolucionario que se suponía estar preparándose, supuesto que con tanta confianza había proferido sus amenazas. Triana guardó silencio con heroica firmeza, y nada pudieron los halagos, ni los crueles tratamientos a que se le sometió alternativamente, para hacerle declarar lo que supiese.

El coronel Guerra, que, corno Jefe de Estado mayor, tenía conocimiento de lo que sucedía, dio parte, al anochecer, a los miembros de la junta directiva, y les manifestó la necesidad de hacerlo todo aquella misma noche.

Reunióse inmediatamente la mayoría de los miembros de la Junta directiva, entre quienes estaban los señores Agustín Horment, y teniente coronel Carujo, quienes habían reemplazado a dos de los primitivos miembros, que habían hecho dimisión del cargo, y se resolvió dar el golpe aquella misma noche, apoderándose de Bolívar en su palacio, y de los ministros en sus casas, después de ocupar los cuarteles y los puestos militares de la manera que desde el principio se había acordado. Prevínose al teniente coronel Carujo, que era ayudante general del Estado mayor, que redactase las órdenes necesarias para entregar todas las guardias a los oficiales que se le indicó, y que, firmadas que fueren por el coronel Guerra las llevase a ejecución unido a dos adjuntos al Estado mayor, que estaban comprometidos a obrar.

Extendieron las órdenes en la oficina misma del Estado mayor, y Canijo y sus dos adjuntos fueron a casa del Jefe para que las firmase. Mas el coronel Guerra, que tan adelante había ido ya, flaqueó en su resolución, y no tuvo el valor necesario para perseverar hasta el fin. Luego que nos puso en alarma, que aceptó las disposiciones que habíamos adoptado, y que habíamos empezado a llevarlas a efecto, el coronel se perdió de vista, y se fue a casa de uno de los ministros de Bolívar, en donde pasó el tiempo en un juego de cartas, con que se divertían allí por las noches algunas personas importantes. Buscósele en todas partes, y no se le pudo hallar.

Entretanto, el batallón de artillería había sido puesto sobre las armas, municionado y advertido de lo que se iba a hacer, y un gran número de conjurados armados se hallaban reunidos en casa del ciudadano Luis Vargas Tejada, aguardando, con algunos miembros de la junta directiva, el aviso de que las órdenes del Estado mayor estaban cumplidas, y de que los jefes de los cuerpos quedaban asegurados en casa del coronel Guerra, a donde se había convenido que se les llamase, con el pretexto de recibir órdenes, y se les retuviese de grado o por fuerza. Luego que se recibiese este aviso, debíamos salir los que allí estábamos reunidos a aprehender a Bolívar y sus ministros.

A las diez y media de la noche, los adjuntos encargados de cumplir las órdenes acordadas y extendidas, informaron que dichas órdenes ni estaban firmadas, ni ejecutadas, porque no había sido posible encontrar al coronel Guerra en parte alguna.

Este imprevisto suceso, que desconcertaba todos los planes tan madura y prudentemente combinados, enfrió la resolución de algunos, que empezaron a escaparse de la casa con diferentes pretextos, Vargas Tejada, aquel ciudadano con quien era congénito el amor de la libertad unido a una sublime inteligencia y a una palabra eléctrica y arrebatadora, alzó la voz en medio del salón de su casa, y haciendo una rápida reseña de los atentados cometidos, y descorriendo el velo del luctuoso porvenir que aguardaba a la patria, nos exhortó a perseverar hasta el fin y efectuar a todo trance el cambiamiento meditado.

Brillaba la luna llena con una claridad émula de la luz del sol; y todo el mundo había podido ver los conjurados armados que andaban por las calles, y él gran número de ellos que entraba a la casa de Vargas Tejada o salía de ella. Sin falta se sabría al día siguiente esta circunstancia, y la de haberse municionado y prevenido el batallón de artillería; nuestro plan sería descubierto y frustrado, y todos los comprometidos seríamos entregados a la cuchilla del verdugo, o lanzados de nuestra patria, quedando ella privada de su jefe constitucional y de los defensores de sus derechos.

Habíamos llegado a un punto de donde no podíamos retroceder, sin perdernos, y perder con nosotros la causa de la libertad en nuestro país. Resolvimos, pues, arrostrar todos los peligros, tomar a viva fuerza los cuarteles de Vargas y Granaderos, y el palacio del Dictador, y apoderarnos de la persona de éste, vivo o muerto, según fuese posible, en medio de la lid en que íbamos a entrar. Ya no podíamos lisonjeamos de triunfar sino con la impresión de terror que cause en nuestros contrarios la noticia de la muerte de Bolívar, y ella fue resuelta, en aquel momento supremo, en que ya era imposible arreglarnos al plan primitivo, que con tanta fidelidad se había seguido, hasta que faltó, con el coronel Guerra, el medio de llevarlo a efecto. Al mismo tiempo, se dispuso que se pusiese en libertad al general Padilla, que estaba custodiado por un oficial de nuestra confianza, y con él, a la cabeza del batallón de artillería, de una compañía de milicia nacional, que estaba pronta, y de la juventud que estaba armada, apoderarnos de los cuarteles y de todos los funcionarios públicos importantes. Este fue el plan que se trató de poner en ejecución a las doce de la noche; y este plan fue solamente el resultado de la posición crítica en que nos encontrábamos, por circunstancias imprevistas e independientes de nuestra voluntad.

Refiero los hechos como pasaron, para que la verdad quede consignada en la historia, no porque yo piense que la resolución de conservar o quitar la vida a Bolívar, justifique o condene la revolución. La revolución la justifican los sucesos que habían precedido a ella: las actas, los pronunciamientos militares, las tropelías contra las personas y contra la imprenta, la disolución de la Convención, y el establecimiento de un gobierno despótico de hecho, en lugar del gobierno constitucional que existía en el país por la voluntad del pueblo. Era llegado el caso de usar del derecho de insurrección con más razón y justicia que la que tuvieron nuestros padres para usar de él en 1810; y para usar de él era necesario luchar contra las bayonetas, y que corriera sangre, como ha corrido en todas las grandes insurrecciones de los pueblos contra sus tiranos; como corrió entre nosotros para emanciparnos de la metrópoli española; como corrió, aquí en París, para arrojar a los Borbones. ¿Es una cosa santa y sagrada la vida del hombre que comete el insigne crimen de arrebatar a una nación entera, compuesta de millones de ciudadanos, sus libertades, sus leyes, todos sus derechos, y de arrogarse la facultad de disponer de la vida y las propiedades de sus semejantes? ¿Es que los derechos para vivir crecen y se santifican en razón de la magnitud de los crímenes que se cometan para consumar una usurpación? El bandolero que roba la bolsa, y ataca la vida de un pasajero en un camino público, es indigno de la vida; y el criminal que roba la libertad, la propiedad, la seguridad, todos los derechos y garantías de un pueblo, y le prepara la servidumbre por herencia; ese criminal, no solo no es indigno de la vida ¿ sino que adquiere por todos estos crímenes un derecho a la inviolabilidad de ella? Yo no puedo concederle este derecho; y creo, como creía en 1828, que existe en los ciudadanos derecho pleno, incontestable, para insurreccionarse contra el que usurpe el poder soberano del pueblo, contra la voluntad del mismo pueblo. Solamente los escritores venales pagados para deificar la autoridad y deprimir el principio de la soberanía del pueblo, han podido pretender que se tenga por la vida de los usurpadores ese respeto religioso que solo es debido a los que ejercen el poder público por la voluntad del pueblo, y representan la majestad de él. La persona y la vida de éstos es sagrada, como lo es la soberanía del pueblo y los atentados que contra ella se cometan son un crimen de lesa-nación.

Es, pues, solamente por honrar los sentimientos de delicadeza de los conjurados, que tomo interés en que se note en virtud de qué circunstancias tan premiosas y difíciles, fue que decidieron quitarle la vida al Dictador, y cuán ajeno de ellos fue este designio mientras conservaron la esperanza de efectuar un cambiamiento por los medios que en otra parte tengo indicados, y que consta en los procesos de aquella época. Con excepción de muy pocos, no había entre nosotros quién no tuviese horror al derramamiento de sangre. Hablo por lo que yo mismo siento: sé que las muertes que se ejecutan para efectuar una gran revolución se justifican con el bien que resulta al pueblo de mejorar su suerte; sé que el puñal es el arma con que la libertad castiga la tiranía y la usurpación, porque los tiranos y los usurpadores no se presentan con la espada a batirse con los individuos del pueblo, pero mi corazón rehusa la sangre de mis semejantes, y fue preciso que me encontrara en una posición tan crítica, en que el porvenir de mi patria, mi vida y la de mis compañeros eran el precio de la vida de Bolívar, para que abrazase aquella dura resolución. Debo a la Providencia el singular favor de ver mis manos limpias de sangre, a pesar de la parte que me ha tocado en los trances políticos de mi país.

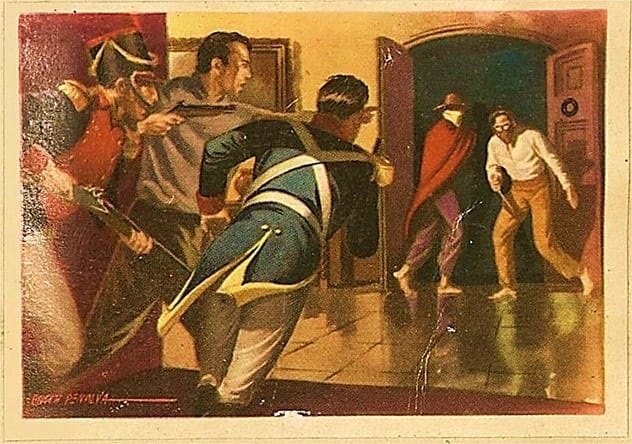

Grandes peligros íbamos a arrostrar, cuya consideración era capaz de doblegar el corazón más bien puesto. Mas el entusiasmo por la libertad prevaleció sobre el temor, y a las doce de la noche fue asaltado el palacio de Bolívar, y el cuartel del batallón Vargas. Doce ciudadanos, uñidos a veinticinco soldados, al mando del comandante Carujo, fuimos destinados a forzar la entrada del palacio y coger vivo o muerto a Bolívar. Iba con nosotros don Agustín Horment, francés de origen, quien fue el primero que, arrojándose a la puerta del palacio, hirió mortalmente al centinela, y franqueó el paso a los que le acompañábamos. Entramos inmediatamente, sin otra resistencia que la del cabo de guardia, quien recibió una herida mortal, después de haber dado un sablazo al heroico joven Pedro Celestino Azuero. El resto de la guardia, que ascendía a unos cuarenta soldados selectos mandados por un valiente capitán, fue rendido y desarmado por la tropa que mandaba el comandante Carujo, sin que hubiese necesidad de un solo tiro de fusil.

Nos hallábamos, pues, en posesión del palacio, y era preciso penetrar hasta el dormitorio de Bolívar. Subí el primero la escalera, y, con riesgo de mi vida, desarmé al centinela del corredor alto, sin herirlo. Quedó libre el paso y seguimos a forzar las puertas que conducían al cuarto de Bolívar, guiados por el valiente joven Juan Miguel Acevedo, que había tomado el farol de la escalera para alumbrarnos.

Cuando hubimos forzado las primeras puertas, salió a nuestro encuentro, en la oscuridad y desvestido, el teniente Andrés Ibarra, a quien uno de los conjurados descargó un golpe de sable en el brazo, creyendo que era Bolívar. Iba a segundar el golpe, pero Ibarra gritó, y yo detuve al agresor, habiendo conocido a aquel en la voz.

Zuláibar y P. C. Azuero empezaron a gritar vivas a la libertad, y Bolívar alarmado, y sospechando lo que sucedía, se arrojó a la calle por una ventana, y fue a ocultarse debajo de un puente del río de San Agustín. Cuando rompimos, pues, la puerta de su cuarto de dormir, ya Bolívar se había salvado. Nos salió al encuentro una hermosa señora, con una espada en la mano, y con admirable presencia de ánimo y muy cortésmente, nos preguntó ¿qué queríamos? Correspondimos con la misma cortesía, y tratamos de saber de ella en dónde estaba Bolívar. Alguno de los conjurados llegó poco después y profirió algunas amenazas contra aquella señora, y yo me opuse a que la realizara, manifestándole que no era aquel el objeto que nos conducía allí. Procedimos a buscar a Bolívar, y un joven negro, que le servia, nos informó que se había arrojado a la calle por la ventana de su cuarto de dormir. Nos asomamos algunos a aquella ventana, que Carujo había descuidado de guardar, y adquirimos la certidumbre de que Bolívar se había escapado.

Entretanto tronaba el cañón del batallón de artillería contra las puertas del cuartel de Vargas, y un fuego vivo de fusilería se había empeñado en la calle entre los dos cuerpos.

Vi que se había frustrado nuestro plan, y me dirigí a la calle para escaparme, con Azuero, Acevedo, el doctor Mariano Ospina y otros. Horment y Zuláibar hicieron lo mismo, luego que hubieron vendado la herida que había recibido el teniente Ibarra, operación que hicieron con la corbata de Zuláibar, según se me refirió después.

Cuando bajábamos la escalera, oímos un tiro de pistola, y al salir encontramos muerto y atravesado de un balazo al coronel Ferguson, edecán de Bolívar, quien al oír los tiros de cañón y de fusil, había corrido al palacio a recibir órdenes, y con un par de pistolas en las manos había tratado de abrirse paso. Carujo le dió un balazo antes que Ferguson se lo diera a él; y es una falsedad lo que se dijo entonces por el Gobierno dictatorio, cuando se aseguró que Ferguson se había presentado sin armas y había sido asesinado por Carujo. Cuando yo le vi tendido en el suelo, a dos pasos de la puerta del palacio, todavía tenía en sus manos las pistolas cargadas y amartilladas, y yo mismo tomé una de ellas.

Permanecíamos en la puerta del palacio consultando el partido que debíamos tomar, cuando oímos el fuego de fusilería en la plaza de la Catedral, en donde estaba trabado el combate entre el batallón Vargas y el de artillería, que ya habla sido arrollado hasta aquel punto. Nos situamos en la esquina, y vimos que el coronel Diego Wthittle, comandante de Vargas, se acercaba con una compañía de aquel batallón. Detúvose, como a cincuenta varas de distancia, emboscado en la plazoleta de San Carlos, desde donde estuvo observándonos a la luz de la luna, que brillaba en toda su plenitud. Retrocedió después precipitadamente a la plaza de la Catedral, diciendo, según supe después, que el palacio estaba ocupado por tres o cuatrocientos hombres, y que necesitaban mayores fuerzas para arrollarlo.

Yo me separé allí de los demás conjurados, y con el doctor Mariano Ospina seguí hasta la esquina de la casa de moneda, de donde él tomó otro camino, y yo me fui para mi casa a tomar mi caballo para huir de la capital.

Carujo siguió por detrás de la Catedral con unos veinte soldados, Horment, Zuláibar y Acevedo. Encontráronse con el Intendente Herrán, hablaron con él, y lo dejaron pasar sin hacerle el menor daño, a pesar de haber sido él uno de los autores de la usurpación.

Horment, Zuláibar y Acevedo se separaron después de Canijo, quien con quince o veinte soldados siguió para San Victorino, arrollando en su marcha al escuadrón de Granaderos, y otras partidas de tropas que se presentaron a su paso. En San Victorino se encontró con el general José María Córdova a cuyas órdenes puso los soldados que llevaba, y siguió a ocultarse en la casa de campo de un ciudadano que, aunque amigo de Bolívar, le inspiraba toda confianza por sus sentimientos generosos. Esta confianza no fue engañada, y Carujo jamás reveló a nadie el nombre de esa persona.

Las operaciones sobre el cuartel de Vargas no habían tenido buen éxito, por falta de resolución en los jefes que la dirigían. Se confió a un sargento con quince hombres la comisión de sorprender la guardia de prevención. Logró el sargento entrar al cuerpo de guardia; y no sabiendo qué hacer después, dió tiempo al oficial de guardia para dar el alarma y armar los soldados. El capitán Rafael Mendoza, que estaba allí arrestado, con ese valor que no le ha faltado nunca, tomó una pistola y trató de rendir al oficial, y apoderarse de los soldados de la guardia. El oficial se desembarazó de Mendoza hiriéndole ligeramente en una pierna, cerró las puertas del cuartel, y puso sobre las armas todo el batallón. Mendoza entretanto se arrojó a la calle por una ventana, se unió con los demás conjurados, y con el capitán Emidgio Briceño pasó a la prisión del General Padilla, que estaba cerca. La guardia de la prisión era mandada por el teniente de Granaderos Pedro Gutiérrez, uno de los conjurados. Este oficial les abrió las puertas, y matando de un carabinazo al coronel Bolívar, que vigilaba a Padilla en su cuarto de dormir, manifestó a este General que estaba libre. Briceño le instó para que saliese a ponerse a la cabeza de los conjurados cuando ya una sangriente lucha estaba trabada en la misma calle entre el batallón Vargas y los artilleros. Así me han referido los oficiales Mendoza, Briceño y Galindo, y el sargento que sorprendió la guardia de prevención, y varios soldados de artillería que me hacían la guardia en Cartagena cuando estuve preso en aquella ciudad.

El General Padilla ignoraba enteramente el plan de la insurrección. Ni lo sospechaba siquiera; pues vigilado siempre por un oficial de superior graduación, nunca fué posible darle el menor aviso de lo que se meditaba. Lo que pasaba a su vista le causó, pues, la mayor sorpresa; y bien fuese por esta sorpresa, o porque su valor había flaqueado con los sufrimientos de una larga prisión, no se resolvió a tomar ninguna parte en el hecho, y fue a entregarse en manos de autoridades bolivianas.

Los artilleros fueron arrollados hasta la plaza, quedando muertos varios de ellos, y los restantes prisioneros.

Cesó el combate, y empezaron a oirse por las calles los vivas de las tropas del Dictador, quien, al oírlos, salió de su escondite, y se reunió a los que lo buscaban.

Siguió entonces la persecución de los vencidos, y la prisión de los que se sospechaba, o se sabía, que eran autores del hecho. El Intendente Herrán había conocido a varios de los conjurados, cuando éstos lo encontraron en la calle y lo dejaron pasar. Diéronse las órdenes para buscar a los que habían sido conocidos, y desde luego se redujo a prisión a los generales Santander y Padilla con todos los artilleros que se habían rendido. El Coronel Guerra, como Jefe del Estado Mayor, intervenía en todo, hasta que aprehendido el comandante del batallón de artillería, éste dijo, que había obrado por orden de aquél. Entonces se le redujo a prisión, y poco después fueron también aprehendidos Horment, Zuláibar, Pedro Celestino Azuero y varios oficiales.

Estaba vigente aquel decreto que Bolívar había expedido en febrero de 1828, atribuyendo a la autoridad militar el conocimiento de las causas de conspiración. Era natural que se procediese contra los conjurados con arreglo a aquel decreto, que, aunque expedido sin facultades, era por lo menos una disposición preexistente al hecho. No sucedió así. Un decreto ex post facto creó un tribunal especial para que juzgase a los conjurados por un procedimiento más breve y sumario que el que establecen las leyes militares. Por este tribunal fueron juzgados sumariamente, condenados a muerte, y ejecutados, Padilla, que ninguna parte había tenido en la revolución, ni tuvo noticia de ella hasta el momento en que estalló, Horment, Zuláibar y el capitán Galindo, que había estado al frente de una compañía de milicia nacional.

Ese Tribunal especial condenó al Coronel Guerra a diez años de presidio. Esto fue motivo para que un nuevo escándalo se agregase al de la creación de aquel Tribunal ex post facto. Bolívar al saber la sentencia pronunciada contra Guerra se enfureció, disolvió por sí mismo el Tribunal, llenando de improperios a los jueces, y dispuso que el coronel fuese juzgado por segunda vez por el Jefe militar del departamento, General Rafael Urdaneta. Este lo condenó a muerte, y fue inmediatamente ejecutado. Guerra fue juzgado dos veces por un mismo hecho, y por dos tribunales ex post facto. No recuerdo que Suetonio, ni Tácito, ni Gibbon mencionen, entre las extravagancias atroces de los tiranos, ninguna parecida a esta.

Mientras pasaban en la capital estos hechos, yo fui aprehendido en la provincia del Socorro por Joaquín Montero, quien sin estar encargado de ninguna función pública, amotinó con mí, en Charalá, un considerable número de individuos, y se me echó encima en la casa en que me hallaba. Fui conducido con un par de grillos a la capital de la provincia, en donde me recibió a la puerta de la cárcel el Gobernador, coronel Vicente Vanegas. Me dirigió mil denuestos e injurias, a que yo contesté volviendo la espalda, y entrando al calabozo que me habían destinado. El Gobernador y su asesor, doctor Román Ponce, consultaron entre sí, y resolvieron fusilarme al día siguiente, pues creían recomendarse de esta manera con el Dictador. Llegó este designio a oídos del ciudadano Tomás Fernández, hijo de un antiguo amigo de mi padre, y de quien yo lo había sido en mi niñez; y logró impedir el atentado. Fui conducido a Bogotá con un par de grillos, bajo la custodia del oficial José Navas, a quien debí atenciones y buen tratamiento, hasta el pueblo de Ubaté, en donde fui entregado a un español Echeverría, ayudante del General Urdaneta, que había sido mandado para custodiarme.

Llegué a Bogotá el 16 de octubre. Llovía a cántaros, y fui conducido al colegio de San Bartolomé, que estaba convertido en cárcel y cuartel. Al pasar por la plaza, vi en ella siete banquillos y dos horcas, que se habían dejado allí en espectáculo permanente, desde el 28 de septiembre, como muestras de la justicia del Dictador. Allí se hicieron sucesivamente las ejecuciones del ilustre Padilla, de Horment, de Zuláibar, de Azuero, de Silva, de Galindo, de Hinestrosa, de Guerra, de López y de algunos artilleros; y allí se meditaba ejecutar a Santander, a Herrera, a Mendoza, a Briceño, a Acevedo, a los Buitragos, a Ezequiel Rojas y a todos cuantos fuesen aprehendidos. Así habría sucedido infaliblemente, si los coroneles José María Obando y José Hilario López no hubiesen levantado, en las provincias del Sur, la bandera de la insurrección contra la Dictadura. Estos dos Jefes, que siempre fueron fieles a la causa de la libertad, no se arredraron de hacer esfuerzos por restablecerla, aun después que tuvieron noticia de haberse frustrado la conjuración del 25 de septiembre. Súpose en Bogotá que ellos ponían en armas a las provincias del Sur, y esto dió lugar a que se reflexionase sobre las consecuencias que podrían resultar de la continuación de la carnicería que había empezado.

En el colegio de San Bartolomé, que estaba convertido en cárcel y cuartel, se hallaba también la oficina del comandante General Urdaneta, que era juez de estas causas, después que no se halló bastante severo el tribunal ex post facto que Bolívar creó el día siguiente de la insurrección. Allí fui presentado a aquel General, quien, después de cambiar conmigo algunas palabras corteses, me mandó encerrar en un calabozo, de donde me sacaron al día siguiente para dar mi primera declaración. En la noche oí las voces de algunas señoras de mi familia, que disputaban con el oficial de guardia porque se les permitiese entrar a verme. Por sus exclamaciones lastimeras conocí que las repelían sin compasión. No vi en muchos días, fuera de mis carceleros, otra persona que un pequeño criado que me llevaba los alimentos, quien con destreza no común en su edad, logró darme varias noticias importantes. El me avisó de los movimientos de Obando y López en el Sur.

Seguíase el juicio a veinte o veinticinco ciudadanos que estábamos presos, y se seguía con la presteza del procedimiento militar, cuando sobrevino un incidente que lo retardé, y nos fue sumamente favorable; pues en estos casos cada día de dilación es un grado de fuerza que la razón gana sobre las pasiones. El teniente coronel Carujo, que se hallaba oculto en Bogotá, y había burlado las más exquisitas pesquisas de la policía dictatorial, dirigió una representación al Gobierno, ofreciendo revelar; por un término abstracto y general (así decía) todo lo relativo a la conjuración, si se le concedía la vida, y se le permitía salir del país. Accedióse a su solicitud, y Carujo se presentó inmediatamente, e hizo una relación de lo que sabía, sin nombrar otras personas que las que ya habían muerto.

No contentó al Dictadora la exposición de Carujo, porque, limitada a manifestar el sistema que se había seguido para organizarnos y transmitir sin peligro el secreto, y a referir los acontecimientos ya conocidos, nada decía de los conjurados que quedaban sin descubrir. Carujo expuso que por las palabras: término abstracto y general, había él entendido solamente dar una idea en globo de la combinación. De nada le sirvió esto; y el Dictador dispuso que se le juzgase como a los demás conjurados, si no denunciaba a los que habían tenido parte en los sucesos. Carujo denunció entonces a varios de los que estábamos presos, entre otros al General Santander y a mí. Respecto de aquél lo que había pasado con él el 21 de septiembre, cuando Santander le impidió ir a dar la muerte a Bolívar en Soacha, y con relación a mí dijo aquello en que me había visto tomar parte, y que yo era el conducto por cuyo medio se entendía la junta directiva con el general Santander. Constaba esto igualmente por declaraciones en otros conjurados; y era grande el interés de saber todo lo que había pasado en las entrevistas que yo había tenido con el general Santander. En el proceso de este General publicado en esta ciudad en 1831, por medio de la prensa, puede verse lo que yo declaré, evacuando las citas que habían hecho de mí el mismo General Santander, Carujo y otros de los procesados.

Hasta entonces ningún testigo falso se había presentado y estos procesos se hallaban, por lo menos exentos de la fea mancha del perjurio. Mas la inmoral aprobación que se daba a toda especie de calumnia contra nosotros, y a cuanto conducía a perdernos, era de funesto ejemplo. Un tal Manuel Mejía se presentó a declarar con juramento que me había visto, en la noche del 25 de septiembre, debajo de los balcones de su casa, a la cabeza de una partida de artilleros, haciendo fuego al batallón Vargas. Este descarado perjuro me sostuvo en mi cara que era verdad lo que decía. Jamás había tenido lugar un hecho semejante; y yo respondí: todo lo que este hombre declara es una falsedad. El General Urdaneta pudo apreciar en esta entrevista de parte de quién estaba la verdad. Mejía, sin embargo, tuvo después consideraciones y empleos, en pago de su infame perjurio.

El 28 de octubre, aniversario del nacimiento de Bolívar, fueron al fin removidos de la plaza de la Catedral los patíbulos, que durante un mes habían servido de espectáculos de terror. Era esta una señal de que ya el odio y la venganza hacían lugar a sentimientos de otra clase en el corazón de los vencedores. Debíamos sufrir, sin embargo, muchas agonías antes de que se decidieran definitivamente de nuestra suerte.

El 1° de noviembre fuimos todos condenados a muerte, y lo supimos, aunque no se nos notificó la sentencia.

Dióse cuenta de ella a Bolívar, quien, durante diez días, estuvo vacilando entre la confirmación o conmutación de ella. Por este tiempo llegaban diariamente noticias sobre la importancia que adquiría en el Sur la insurrección acaudillada por los Coroneles Obando y López; y se temía con razón que el ejemplo de nuevos suplicios, bien lejos de contribuir a que depusieran las armas, sería un motivo para que persistiesen con más empeño en su propósito. Esta consideración, y las instancias de muchas personas respetables, entre otras el señor Joaquín Mosquera, decidieron por fin al Consejo de ministros a pedir al Dictador que conmutase la sentencia de muerte.

El 9 de noviembre por la noche oía yo, a deshoras y entre sueños, que de la pieza vecina a mi calabozo me decían en alta voz: Vous ne mourrez pas. Era el Comandante Carujo que había sabido la conmutación de la sentencia, y me daba la noticia en francés, para no ser entendido de los que lo custodiaban. En la mañana del 10, cuando desperté recordé aquellas palabras; pero me parecían la ilusión de un ensueño y no hice mucho caso de ellas. Sin embargo, no permanecí mucho tiempo en la incertidumbre. A pocos minutos, abrió la puerta el oficial de guardia; y aunque me saludó diciéndome que tenía que darme una mala noticia, luego, me dijo: no es sino muy buena; ya no los matarán a ustedes.

A las nueve de la mañana del mismo día se nos notificó la sentencia en que se había conmutado la de muerte. Yo era el peor tratado de todos. Se me condenaba a diez años de prisión solitaria en una bóveda de los insalubres fuertes de Bocachica en Cartagena. Los demás, unos debían ser expatriados, otros confinados en los presidios, y algunos fueron destinados a servir en las filas del ejército como simples soldados.

Aquel día se nos concedió ya comunicación franca con todas las personas que quisieron visitarnos; y el cuartel se llenó inmediatamente de hombres y señoras que, con las muestras más patentes de alegría, nos felicitaban.

Durante diez días, yo había visto delante de mi sin conmoverme el suplicio que la Dictadura destinaba a los vencidos; y cuando aquella sentencia fue conmutada, la idea de una reclusión solitaria por diez años, me tuvo singularmente preocupado por algún tiempo, y durante algunas horas no fui muy sensible a la alegría que todos mostraban. Resignado a morir, desde el día en que caí en poder de mis enemigos, el imprevisto cambio de destino me hizo una fuerte impresión. Mas, pronto reflexioné que la Dictadura no podía durar ni aun la quinta parte de aquel tiempo, y esta consideración me tranquilizó.

Los tres días que corrieron hasta la mañana del 14, en que se nos debía conducir para Cartagena. fueron para mí muy agradables. Por ser yo el peor tratado, fui el objeto del más afectuoso y tierno interés de parte de las muchas personas que tuvieron la bondad de visitarme.

El 14 de noviembre salimos de Bogotá para Cartagena, bajo la custodia del coronel José Arjona y del capitán Pérez Gómez, y una compañía de milicias, que debía conducirnos hasta Honda. A mí solamente me conducían con los mismos pesados grillos con que se me había herrojado desde el Socorro. En Facatativá, en donde dormimos la primera noche, el capitán Pérez Gómez llamó un herrero y me desembarazó de esta molestia, sin conocimiento del coronel Arjona. Este, luego que me vió sin grillos, quiso ponérmelos de nuevo; mas Pérez Gómez los ocultó, y Arjona no pudo encontrar otros en el pueblo.

A nuestra llegada a Honda, fuimos entregados a una compañía de fuerza veterana, que nos condujo a Cartagena bajo el mando de los mismos oficiales.

Omitiré varios incidentes que ocurrieron en nuestra marcha. Solo recordaré que entre los presos iba el doctor Diego Fernando Gómez, uno de los más distinguidos ciudadanos de Colombia, que iba confinado a un pueblo de la provincia de Cartagena, en virtud de una disposición concebida en estos términos: Por cuanto no resulta nada contra el Doctor Diego Fernando Gómez, se le confina a San Antonio de Turbaco. Desesperábase el doctor Gómez no poder combinar con los principios lógicos la conclusión que se sacaba de los antecedentes con que empieza aquella orden; y como me manifestase cuánto le atormentaba el ver que se había llegado a tal extremo que de las premisas que siempre habían servido para absolver se concluyese la imposición de una pena, yo no podía responderle otra cosa que lo que decía un distinguido compatriota nuestro: “Nuestro país se pierde por falta de lógica”.

El 1°de diciembre llegamos a Pasacaballos, pueblo sobre la Bahía de Cartagena, y de allí se nos condujo a los fuertes de Bocachica. Allí se me separó de mis compañeros y se me sepultó en una mazmorra, que no he visto igual en ninguno de los países de Europa que he recorrido, a pesar de que he examinado con curiosidad las prisiones más célebres, incluso de la inquisición en el palacio de los Papas de Aviñon. El agua de la mar filtrada por los muros anegaba el suelo; la única luz que se me concedía de día y de noche era un candil grosero y hediondo, y mis compañeros eran los cangrejos que se criaban en la humedad.

Entré en aquel sepulcro, y después de haberlo examinado, extendí mi capa sobre el lodo, me acosté, y me dormí profundamente; pues he tenido la fortuna de dormir mucho y con tranquilidad, durante todas mis desgracias, y aun cuando estuve condenado a muerte. Doy gracias a la Providencia por aquel beneficio; pues durante el sueño, el infortunio hace tregua con el infeliz.

No eran muy largas las de que yo había de disfrutar aquella vez. A media noche se corrieron los cerrojos de mi prisión, y el comandante de la fortaleza entró, y, despertándome, me anunció que me llevaba el presente de un par de grillos y una cadena con que el comandante general del departamento agravaba la pena de reclusión solitaria a que me habían condenado. Sin levantarme, extendí las piernas para que cumpliera su comisión, y, luego que hubo concluido, se fue, y yo me volví a dormir hasta las ocho de la mañana del día siguiente.

Omitiré la narración de lo que sufrí en aquella mazmorra. Conmigo se renovaron los refinamientos de opresión que ejercieron sobre sus prisioneros Luis XI, la inquisición de Estado de Venecia, y el Emperador de Austria con Silvio Pellico y sus compañeros. Estos, y Santiago Casanova en sus memorias dan una idea de los tormentos que se sufren en una prisión solitaria.

Entre los condenados a expulsión se hallaban los oficiales comprometidos en el acontecimiento del general Padilla en Cartagena, el teniente coronel Pablo Durán, el teniente coronel Carujo, y el Dr. Ezequiel Rojas. El capitán Rafael Mendoza fue condenado al prisidio de Cartagena, y a los capitanes Emigdio Briceño, y Acevedo, y el joven Juan Miguel Acevedo, fueron confinados a Venezuela. El señor Mariano Escovar y el Dr. Juan Nepomuceno Azuero permanecieron presos por algún tiempo en Cartagena, y los señores Eleuterio Rojas, Benito Santamaría, y otros varios fueron expulsados a Jamaica. El Dr. Francisco Arganil fue remitido a prisión a Puerto-cabello. Vargas Tejada se ocultó en Casanare y no fue nunca aprehendido; pero se abogó desgraciadamente en un río; los demás comprometidos no pudieron ser descubiertos.

No se limitó la persecución a los conjurados de septiembre. Además del Dr. Diego Fernando Gómez, fueron expatriados por orden del Dictador, los Dres. Vicente Azuero y Francisco Soto, que se hallaban retirados en provincias distantes, y no tenían siquiera noticia de la conjuración; el héroe de Margarita, General Francisco Estévan Gómez, el venerable patriota Martín Tovar, el señor Iribarren, y varios otros colombianos cuyos nombres no recuerdo. Mas, cuando la personificación del patriotismo, de la honradez, de la filantropía, y de todas las virtudes cívicas, Martín Tovar!, fue ultrajado con la proscripción, ¿para qué mencionar más hombres ilustres, que acusan los atentados de aquella época? ¡Venerable ciudadano!, que ya llora Venezuela en la tumba, tu nombre solo, en las listas de proscriptos, bastaría para honrar a tus compañeros de opiniones y confundir a sus contrarios!

Desembarazado así Bolívar de los hombres a quienes más podía temer, en el centro y norte de Colombia, emprendió en persona operaciones contra Obando y López, quienes, fuertes en las provincias de Pasto, impedían el paso al ejército destinado a hacer la guerra al Perú. Obando y López, no queriendo servir de obstáculo para que aquella contienda nacional se decidiese en favor de Colombia, depusieron las armas, en virtud de una capitulación, en que Bolívar ofreció poner término a la persecución contra los conjurados del 25 de septiembre, y contra las personas proscritas después de aquel suceso, y convocar un Congreso general que constituyese a Colombia. Esta capitulación se mantuvo secreta e ignorada, hasta 1831, en que cayó definitivamente el gobierno dictatorio; pues, no habiéndose cumplido las estipulaciones relativas a los proscritos, Bolívar no la publicó. No se tuvo conocimiento de ella hasta que restablecido el gobierno constitucional, la imprenta la dió a luz en Bogotá.

Permanecí en la mazmorra en que se me había sepultado, hasta que se recibió en Bogotá una representación que hice al gobierno dictatorio, burlando la vigilancia de mis guardianes, en la cual denunciaba la agravación que había hecho de la pena a que me condenaron el general Mariano Montilla, comandante general del departamento. En consecuencia de esta representación, aquel General, al cabo de meses, mandó que se me quitasen los grillos y la pesada cadena con que me aprisionaron, y que se me trasladase a una de las bóvedas del castillo. Mi salud empezaba a decaer visiblemente; y este cambio influyó de una manera notable en que se restableciese. Mi situación mejoró también bajo otro aspecto. Podía ver la luz del sol por una pequeñísima ventanilla, y podía neutralizar el fastidio abrumador de la soledad con el estudio de la lengua inglesa y de la historia de Inglaterra, que yo presumía que debían serme de grande utilidad algún día, para tener los medios de entrar en comunicación con los individuos de aquel gran pueblo, firme apoyo de la libertad, y de aprender sus admirables instituciones políticas. Así, no serían perdidos para mi patria, ni para mí, los días que debía pasar en mi triste y solitaria prisión.

Recibí también algunos consuelos de parte de mis conciudadanos y de un generoso extranjero, los cuales menciono como una muestra de mi gratitud a las personas que me los proporcionaron. La señora María Josefa Mendigaña de Tovar me mandó de Bogotá algunos regalos. El señor José Vicente Martínez, mi antiguo amigo, no pudiendo conseguir permiso para visitarme, me mandó su carta de visita desde la puerta del castillo. Los señores José Lloreda y Enrique Grice, cuñados del señor Juan de Francisco Martín, lograron aquel permiso, y pasaron al castillo a ofrecerme cuanto pudiera necesitar y el señor de Francisco me hizo, por medio de ellos, los mismos ofrecimientos; mandóme, además, una carta de mi tío el coronel Fermín Vargas, gobernador del Chocó, en que me abría un crédito ilimitado en Cartagena. Otro de mis tíos, el coronel José Vargas, fue destinado con el cuerpo que mandaba a la guarnición de aquella plaza, y obtuvo el permiso ‘de hacerme una visita cada quince días, y de proveerme de alimentos apropiados a mi situación, pues por aquel tiempo era atormentado por una fiebre intermitente; que me hizo desfallecer durante diez meses. Los oficiales José de Dios Ucrós, Manuel Pereyra y José María Martínez de Aparicio, que me hacían guardia muchas veces, me proporcionaban todas las comodidades que les era posible, siempre que podían burlar la vigilancia del teniente coronel Egan, comandante del castillo, que usaba conmigo de toda la severidad de un duro carcelero. Muchos de los soldados del batallón de artillería, que fue disuelto el 25 de septiembre, estaban incorporados en la guarnición, me hacían la guardia y me llevaban todas las noticias de lo que pasaba, que desde el presidio de Cartagena, me mandaba el capitán Rafael Mendoza. Por medio de ellos recibí constantemente cartas de mi familia, y dirigía las mías. Allá en el fondo de mi prisión sabía yo todo lo que pasaba en Colombia, y la disposición que había en los ciudadanos para sacudir el yugo de la opresión el día que la oportunidad se presentase.

La severidad de mi prisión, se relajaba a medida que el Dictador perdía en la opinión de mis compatriotas, y los proscritos éramos gradualmente objeto de un grande interés, aun para muchos de los que sostenían a aquél. Mas sobrevino un acontecimiento que hizo renovar todos los rigores de mi cautiverio. Dormía yo profundamente una noche cuando, a las doce de ella, grandes gritos y ruidos de armas me despertaron. Me puse de pie inmediatamente, y acerqué una bala de cañón de a 24, que estaba olvidada en aquella bóveda, y yo había ocultado cuando entré en ella, acordándome de que un preso en la inquisición de Cartagena había escapado de que lo asesinasen por el uso oportuno que hizo de una gran piedra contra sus asesinos. Así estaba yo en guardia cuando abrieron la puerta, y el oficial que me custodiaba me entregó a un oficial de milicias. Cerraron luego la puerta, relevaron los puestos con milicianos, y partió la tropa veterana con la mayor precipitación. Sospeché que algo muy extraordinario sucedía en Colombia. Permanecí en vela, y me acerqué a la puerta a preguntar, por un pequeño agujero, al centinela la causa de aquella mudanza. El miliciano y el soldado novicio son más fieles a la consigna que el soldado veterano; y mi centinela permaneció mudo como una estatua, aunque yo reiteré mis preguntas. No hubo súplicas, ni insinuaciones que lo doblegaran, y preciso me fue aguardar a que pasaran las dos horas del primer cuarto, para probar si el centinela de la segunda vigilia era más tratable. Fue así, en efecto; y, luego que el centinela fue relevado, supe que se había recibido en Cartagena la noticia de que el General José María Córdova se había insurreccionado contra el Dictador en Antioquia, y ponía en armas aquella provincia. En consecuencia, toda la fuerza veterana de la guarnición se pondría en marcha al día siguiente, y por este motivo se había llamado precipitadamente la que guardaba el castillo.

Aquel suceso me hizo conocer el estado en que se hallaba la opinión, y La exasperación de los ánimos contra la Dictadura. Y aunque por lo pronto me vi privado de todo lo que empezaba a ser un lenitivo a los tormentos de mi prisión, me consolaba con la idea de que no estaba lejano el día en que serían quebrantadas mis cadenas.

Córdova fue atacado con tanta presteza por un hábil general, a la cabeza de la mejor tropa del Dictador, que no tuvo tiempo para organizar una fuerza suficiente para resistir. El General Daniel F. O’Leary fue el digno rival que se opuso a aquel héroe; y (para servirme de las mismas expresiones de aquel jefe), “Córdova combatió y murió con ese indómito y espléndido valor de que había dado tantas pruebas, y que jamás fue desmentido en todo el curso de su heroica carrera”.

Mi tío, el coronel Fermín Vargas, había secundado en el Chocó el movimiento de Antioquia, y, vencido Córdova en el Santuario, fue entregado a Bolívar. Por fortuna para Vargas, fue presentado cuando se hallaba en Cartago con el General José María Obando, que era entonces halagado por Bolívar de todos modos, y mandaba el departamento del Cauca. Bolívar rehusó la entrada a todas las personas que iban a hablarle en favor de Vargas; pero Obando, quebrantando la consigna logró abocársele, y obtener que Vargas le fuese entregado, como que a él correspondía mandarlo juzgar, como que se hallaba en el departamento de su mando. El general Bolívar se fue para Bogotá, en donde sus ministros concertaban el plan de la monarquía, que se meditaba establecer en Colombia, de que hablaré en otro capítulo de estas memorias, y Vargas fue puesto en libertad por el general Obando. La esposa de Vargas y el General Obando me refirieron después estos hechos, y fue testigo de ellos el coronel Eusebio Borrero. Sin la generosa intervención de aquel General, Vargas habría sido fusilado, porque esta era la intención que había manifestado el general Bolívar.

Pasaba todo esto en los últimos meses del año de 1829.

Comprimidas todas las tentativas que se habían hecho para iniciar una reacción en favor de la libertad, se ocupó el gobierno dictatorio en expedir las órdenes para la elección de diputados a un Congreso constituyente que se había convocado para el 1° de enero de 1830 en Bogotá. Prevínose al mismo tiempo que, en todas las principales ciudades de Colombia, se convocase por las autoridades una junta de todas las personas más notables, para que manifestasen su opinión sobre la forma de gobierno que fuese conveniente establecer en Colombia.

De antemano era ya conocido por los generales adictos a Bolívar, y por todos los altos empleados, el plan de monarquía combinado por el Consejo de ministros; y se creía que, guiadas las justas e intimidades por aquellos funcionarios, harían manifestaciones y dirigían peticiones de acuerdo con la combinación del ministerio. Los escritores ministeriales desenvolvieron aquella idea, presentándola con los colores más atractivos; y se creía confiadamente por aquellos hombres que el desenlace había de serles favorable. ¡ Tanta era su ceguedad, y hasta tal punto desconocían la opinión del pueblo que gobernaban!

El Congreso constituyente se reunió a principios de 1830, y en lugar de las peticiones solicitando el establecimiento del gobierno monárquico, que se aguardaban, sobre todo de Venezuela, recibió sucesivamente las actas populares que, en Caracas, Valencia y todas las ciudades principales, se celebraron, desconociendo la autoridad de Bolívar, pidiendo que dejase el mando y el país, y declarando a Venezuela República independiente. Esto dió aliento a los hombres liberales que había en aquel Congreso, y empezó a oirse en el recinto de las sesiones la voz de la libertad. El ejemplo de la tribuna dió también ánimo a la imprenta, y aparecieron algunas producciones en que la opinión contra Bolívar se manifestó de una manera inequívoca.

El Congreso acordó una constitución bastante liberal para haber sido hecha bajo la influencia a que estaba sometida aquella asamblea. Esta constitución fue ofrecida a Venezuela, con la esperanza de que, aceptándola, se reincorporase a Colombia. Mas el Congreso constituyente de Venezuela, que para entonces se había ya reunido, rechazó toda proposición que tendiese a reincorporar aquel país a Colombia; y por un decreto solemne declaró que Venezuela no entraría en relaciones de ninguna clase con el gobierno de Bogotá mientras Bolívar pisase territorio de Colombia.

Entretanto, los departamentos del Ecuador y Guayaquil se insurreccionaron también contra el gobierno de Bogotá, formaron un Estado independiente, y pusieron a su cabeza al General Juan José Flórez.

Cuando tan notables acontecimientos sucedían. Bolívar meditaba todavía restablecer, por medio de las armas, su autoridad en Colombia, y ponía fuerzas en movimiento con dirección a Venezuela. El coronel José Vargas salió de Cartagena con el batallón Boyacá, uno de los mejores del Ejército, para ir por Riohacha y el territorio de la Guajira a ocupar a Maracaibo. El Coronel Vargas obtuvo permiso para ir a despedirse de mí, antes de salir de Cartagena. Estuvo conmigo cerca de una hora en Bocachica, y me informó de todo cuanto sucedía en Colombia, y de las órdenes que había recibido, acompañadas de una carta en que el ministro de la Guerra le decía que en Maracaibo encontraría su despacho de General. El coronel Vargas me comunicó su designio de ir a secundar el movimiento de Venezuela, lejos de contrariarlo, y partió diciéndome “pronto vendré a libertarte, si como temo, tu suerte va a empeorarse, luego que yo me declare en favor de la revolución”.

En Riohacha, el día en que marchaba para la Guajira, Vargas pasó revista al batallón, y declaró a los oficiales y soldados que marchaba a Maracaibo, no a ocupar la plaza a nombre del Dictador, sino a incorporarse con las fuerzas de Venezuela, y cooperar con ellas a la absoluta destrucción del poder dictatorio. Así lo cumplió, y Venezuela sabe la influencia decisiva que tuvo este suceso en asegurar su independencia y evitar la guerra civil. Vargas no aceptó nunca el grado de General, ni cuando el Gobierno de Venezuela se lo ofreció a su llegada a Maracaibo, ni cuando Moreno lo proclamó tal, después de la lección de Cerinza en 1831.

Bolívar, mientras estas cosas sucedían, se mantuvo ostensiblemente separado del gobierno a cuya cabeza había puesto al Presidente del Consejo, General Domingo Caicedo.

El General Caicedo expidió en 6 de marzo de 1830 orden expresa para que se me pusiese en libertad, y me mandó al efecto un salvo-conducto, que recibí el 17 del mismo mes, por medio de un antiguo soldado del batallón de artillería disuelto el 25 de septiembre, quien, estando de centinela en la puerta de mi prisión, me lo entregó con la mayor reserva. En posesión de este documento, aguardé quince días a que la disposición del gobierno se llevase a efecto. Lejos de que así sucediese se previno al comandante del castillo que redoblase su vigilancia conmigo. Por fortuna, para entonces ya no era Egan el comandante, sino el coronel Félix Jastran, hombre decente, humano y liberal, que tuvo por mi las mayores consideraciones, que recuerdo siempre con gratitud, sobre todo porque se me dispensaron en una época en que yo desfallecía agobiado con una fiebre intermitente que me consumía lentamente hacía ocho meses, sin que hubiese recibido otro alivio, que el transitorio que me proporcionó un médico a quien el General Montilla permitió que me hiciese dos visitas en todo aquel tiempo, y me llevase medicinas.

Llamé al coronel Jastran a mi calabozo, y le manifesté él salvo-conducto que estaba en mi poder, diciéndole que, como yo deseaba que él no se comprometiese por haber llegado a mis manos aquel documento estando custodiado por él era necesario que diese los pasos para conseguir se me trasladara al hospital militar de Cartagena, desde donde podría reclamar el cumplimiento de las órdenes del gobierno, sin que se presumiese que yo había tenido conocimiento de ellas en el castillo.

El estado lamentable de mi salud exigía imperiosamente esta medida; y el coronel Jastran, de acuerdo conmigo, lo representó así al General Montilla, invocando sus sentimientos de humanidad. Reconocióme un médico, que mandó aquel General, confirmó lo que el coronel Jastran había informado, y se me condujo, en consecuencia, al hospital militar de Cartagena. Se me guardó allí con más severidad que en el castillo y no se me permitió hablar con ninguna persona. Mas habiendo pasado, por frente del cuarto en que estaba, un ayudante del General Montilla, a quien yo conocía, le dirigí la palabra en alta voz suplicándole dijese al General Montilla que yo necesitaba hacerle una representación, y esperaba se sirviese mandarme papel y tinta, y que lo comisionase a él mismo para conducirle mi escrito, a fin de que con seguridad llegase a sus manos. Cumplió el ayudante con mi encargo, dentro de hora y media volvió llevándome lo que necesitaba. Escribí en el momento mi representación manifestando que tenía en mi poder el documento que me autorizaba para recobrar mi libertad, y que si una orden del gobierno había sido buena para sepultarme en una prisión, otra orden del mismo gobierno debía ser buena para sacarme de ella; reclamando, en consecuencia, qué se me pusiese en libertad. Entregué al Ayudante mi representación para que la condujese, y, cuando él y el jefe del hospital vieron su contenido, se inmutaron al hallar que lo que para ellos era un secreto, era perfectamente conocido por mí, a pesar de todas las precauciones que se habían tomado para que lo ignorase. Así se engañan esos hombres que creen que les basta rodearse de soldados para hacer lo que quieran, cuando la opinión pública está en su contra. Esos mismos soldados, que, hallándose en contacto con los ciudadanos, se impregnan de sus ideas, son el medio infalible y seguro para burlar su severidad y crueldades, y aun para dar en tierra con ellos.

Era natural que un agente del Gobierno dictatorio, que tan celoso se había mostrado en cumplir las órdenes del gobierno y tanto había clamado contra los que le desobedecían, diese pronto cumplimiento a aquella cuya ejecución yo reclamaba. Así lo esperaba yo, que siempre he estado acostumbrado a pensar lógicamente. Pero los hombres de partido carecen de lógica y, sobre todo, los del partido del despotismo. Lejos de acceder a mi solicitud, el General Montilla, dispuso que se me encerrase otra vez en Bocachica, y se cuidara con más severidad de tenerme incomunicado completamente.

Extenuado y casi exámine fui otra vez conducido a la triste y solitaria bóveda, en que durante diez y seis meses, había devorado las angustias de la soledad y desfallecido en los delirios de la fiebre. Cuando en Colombia levantaba ya su bandera esa libertad, por la cual yo había expuesto generosamente mi vida, yo sufría en una mazmorra sobre las playas de mi patria todos los rigores de la esclavitud y en medio de ellos se robustecía en mi corazón el amor a la Diosa por quien me había sacrificado.

No solamente no se cumplió la orden dada por el gobierno previniendo que se me pusiese en libertad, sino que el General Montilla me pasó una comunicación, diciéndome que yo debía purgar la desobediencia al gobierno de mis dos tíos, Fermín y José María, que habían tomado las armas en defensa de la libertad.

Así el despotismo llegaba ya hasta a hacer responsable a los colombianos por los hechos de sus parientes.

Representé de nuevo al general Montilla manifestándole la sorpresa que me causaba el que se recalcase tanto mi desobediencia al gobierno, y sobre la de mis tíos, cuando dejaba de cumplirse respecto de mí una orden del mismo gobierno. Manifestóme entonces que la orden había sido reclamada, y que si se insistía en ella se llevaría a efecto.

Entre tanto ya mi familia y mis amigos sabían en Bogotá lo que pasaba en Cartagena, y consiguieron que el señor don Juan de Francisco Martín escribiese al general Montilla una larga carta manifestándole lo impropio que era su procedimiento conmigo e instándole para que me pusiese en libertad. La posición del señor de Francisco lo habilitaba para hacer eficaz su mediación y el general Montilla no pudo desatender a este generoso ciudadano.

Dispuso el general Montilla que se me condujese a Cartagena y se me mantuviese preso en el cuartel de artillería, hasta que se presentase un buque que pudiera conducirme a Jamaica.

Cuando yo atravesaba la bahía en una canoa trataba de levar el anda un bergantín americano que debía salir en aquella tarde para Nueva York.

Al llegar al muelle, sin desembarcarme, mandé decir al general Montilla que yo estaba pronto para embarcarme en aquel buque e irme a los Estados Unidos. Rehusó condescender a mis deseos diciendo que había dispuesto que fuese precisamente a Jamaica.

No habiendo en el puerto buque alguno con aquel destino y siendo raros los que navegaban entre aquella isla y Cartagena, visible era la intención de retenerme preso con cualquier pretexto. Fui, pues, conducido al cuartel de artillería y puesto preso en el cuerpo de guardia. Al entrar hice un saludo masónico a los dos comandantes, Osse y Franco y a los oficiales que se hallaban presentes, y esto me sirvió para tener una acogida afectuosa y fraternal. Fui bien tratado por aquellos jefes y por los oficiales, sobre todo por el capitán Francisco Núñez. Osse y Franco, aun me llevaban los papeles públicos de la capital y consultaban conmigo sobre lo que sería conveniente hacer en las circunstancias en que se hallaba el país.

Menciono en éstas memorias tantas personas, porque jamás he olvidado ningún servicio que se me haya hecho por pequeño que él fuese, y porque creo muy útil y conveniente el que sean conocidos los nombres de todos aquellos individuos que mostraron alguna cualidad noble y generosa en una época de tanta vileza y maldad.